『古田武彦著 よみがえる九州王朝』を読み進めてる最中ではあるが、現在243頁まで読み終はり、まだ44頁残ってゐる為、今月の投稿では、『古田武彦著 よみがえる九州王朝』と『「邪馬台国」はなかった』とで双方で触れられてゐる重要箇所を、『「邪馬台国」はなかった』の方から参照して記述したい。

”倭人伝にはまちがひが多い” これが、「邪馬台国」学者の通年だった。そのうちの一つとして、

其の道里を計るに、当に会稽東治の東に在るべし。

の東「治」は、東「冶」の誤りであるとするもの。

こゝは、『三国志』各版本とも「治」だ。それを「冶」と直したらどうなるか。「東冶」と呼ばれる地名があるのだ。

今の福建省閩侯(びんこう)県の東北、冶(や)山の北にある。ちゃうど、台湾の北端の対岸に近い位置だ。

では、「会稽東冶」とはどんな意味だらう。今まで、二通りの理解の仕方があった。

第一は、「会稽から東冶までの東」といふ理解である。この場合、「会稽」とは杭州に近い会稽山だ。その緯度は、ほゞ九州南端の種子島・屋久島あたりの線。だから「会稽山から東冶県までの東」といふと、倭国はほゞ九州南端から台湾北端にかけて存在する事となる。

つまり、「南北に細長い島」である。”陳寿は日本列島をそのやうな形だと錯覚してゐるのだ”と考へるのである。

第二は、「会稽群の中の東冶県の東」といふ理解。『三国志』では、群と県の関係が今の日本の反対だ。群の中に県がある。いはゆる秦以来の郡県制度である。従って、この書き方は例へば「兵庫県神戸市の東」といへば、結局「神戸市の東」だ。同じやうに「会稽群東冶県の東」といへば、結局「東冶県の東」といふ事なのである。

この二つの理解の仕方はどちらが正しいだらう。

『三国志』の大半は「列伝」の形で書いてある。つまり、三国時代の代表的な人物の伝記だ。伝記は、その人物の出身地から書き始められてゐる。それは、例へば次のやうだ。

- 董卓(とうたく)、字(あざな)は仲穎(ちゅうえい)。隴西(ろうせい)、臨洮(りんとう)の人也。(隴西群の臨洮県)〈魏志六〉

- 諸葛亮、字(あざな)は孔明。琅邪(ろうや)、陽都(ようと)の人也。(琅邪群の陽都県)〈蜀志五〉

- 劉繇、字(あざな)は正礼。東萊(とうらい)、牟平(むへい)の人也。(東萊群の牟平県)〈呉志四〉

この三つの例は、『三国志』の魏志・蜀志・呉志から任意に一つづつとったものだ。この書き方は、『三国志』のどこをパッと開いてもすぐ目につくといっていい程なのである。つまり、地名を二つ連ね、

- (A)地名(群名)+(B)地名(県名)

となってゐる時、必ずそれは「A群の中のB県」を意味するのだ。

かうして見ると、先の第一の理解の仕方は全く無理だ。 “陳寿は日本列島を南北に連なった形で理解してゐた” かういふ発想がいかにその論者にとって魅力的であったにせよ、『三国志』の表記法の、この明快なルールを無視しない限り、こんな読み方は到底成立できない。

さうすると、当然、第二の理解の仕方しかない。つまり、日本列島は台湾北端の緯度の線上に存在する、といふのである。

しかし、この読み方もまた、結局成立できない。それをハッキリさせる事実が、『三国志』の中に記されてるからである。

この事実について、次回以降に縷述したい。

- ※参考文献

-

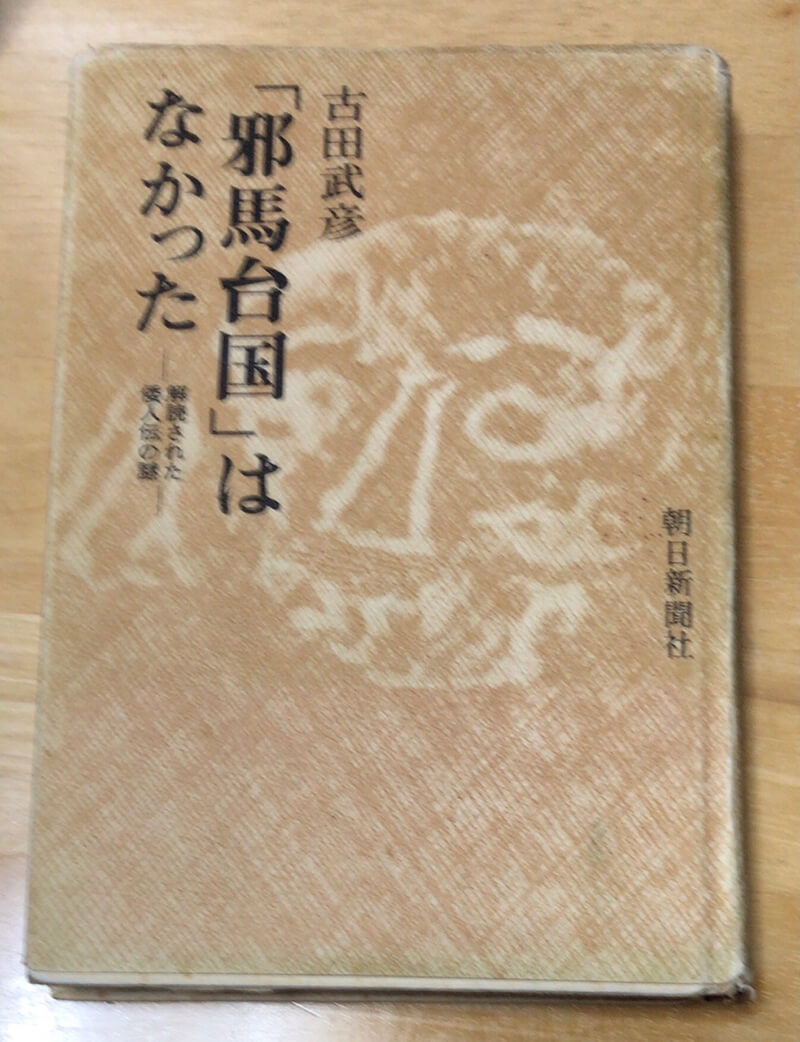

- 「古田武彦著 「邪馬台国」はなかった ~解読された倭人伝の謎~」

- 「古田武彦著 よみがえる九州王朝 ~幻の筑紫舞~」

Be the first to comment