昭和維新運動の活動家達は、明治維新の志士達を非常に尊敬し、追慕した人々が多かった。けれども、彼らの先人達への憧憬の情は強烈だったにしても、その教訓を十分にくみとったとは言ひがたい。

血盟団、五・一五等の諸事件は、桜田門の変や坂下門の変と似てゐるといってもいい。だが、明治維新史においては、真木和泉守は、そのやうな少数精鋭の義兵の行動のみでは、決して國の大勢の動かしがたいことを痛感した。彼は現実の政治においては「大藩」を動かすことの必要なことを信じて、強力に長州藩を動かし、ついに禁門の変をおこし、はじめて天下の権を争ふ決戦の序幕を開いた。それは昭和維新史における二・二六にも似てゐるといってもいい。だがこの二つの事件の指導者の態度は、あまりにも違ひすぎる。

禁門の変では、高杉、久坂等の青年活動家達が、むしろ情勢の不利を考へて躊躇したのに反して、すでに人生の晩年に近い老雄の真木、木島等の年長者が、断固として急進論をもって引きづっていった。二・二六では、栗原、磯部等の青年将校が、急速な蹶起を決意して動き出し、彼らよりも幾分の政治経験ある年長の西、北等は、はじめから成功の自身がないままに、やむなく年少血気の同志に引きづられていった。禁門の変とは、その点でまったく逆の形になってゐる。これは何を意味するものだらうか。それは事変そのものに秘められた性格と意味の重みの差を暗示してゐるかに思はれる。

禁門の変の実質的な指導者ともいふべき真木和泉守は、純忠の老詩人的な情熱家であったが、彼の書き残した政治的時局判断は、すこぶる冷徹で、政治的情況の表裏を見抜いており、政治権力作用の法則の厳しさを知りぬいてゐる。彼の志は、純忠の尊王にあるけれども、時の聖上の時務判断と、自らの時務判断との間に、接近しがたい開きの生じてゐる事実をも、はっきりと確認してゐる。この確認を前提として局面の打開を考へてゐる。かくて非合法武力手段により「忠諫」の蹶起をあへてすると決断した。だから、彼は当然に「賊名」をかうむることも十分に覚悟してゐる。彼は、一敗地にまみれる時は、朝敵の汚名を浴びて死なねばならぬことをはじめから明言してゐる。彼は、兵力を率ゐて入京する以上、禁門に対して発砲することも辞せぬ。武力の限りを尽くして陛下の御前にせまり「忠諫」する決意なのである。だがその志成らずして敗北し、天王山上で自決した。「大山の峰の岩根に埋めにけりわが年月の大和魂」これが辞世だ。朝敵の汚名をかうむるとも悔いない。彼は自ら「その迹は足利となるも、その心は楠、天地神明に恥ぢず」と断じて大往生した。

これに対して、二・二六の青年将校は、同じく忠諌の志をもって、非合法的な兵変をおこしておきながら、最後の瞬間に至るまで「忠誠なる帝國軍人」としての名を汚すことをおそれた。政治情勢の判断には、真木のやうな冷徹さがないといふよりも、まったく希望的楽観に流れており、禁門に侵す事をおそれて、ただ長老軍人の好意的斡旋に期待した。しかも宮中における将軍連の政治力の評価にも大きな誤算があった。その期待むなしく、「奉勅命令」の発せられる段階になると、一戦を交へる余地もなく崩れ去った。それは、彼らが最も大切とした「帝國軍人としての忠誠の名」を汚す事をおそれたからにほかならない。

だがこれほどまでに、彼らがおそれ重んじた「忠誠」の名は、まったく認められず、彼らは不逞の反徒ととして「賊名」の刻印を打たれて、代々木原頭で銃殺されてしまった。かくして栗原、磯部等の獄中記録は、殺されても死にきれぬ怨霊の文書となって残された。彼らには、真木和泉守のやうな大往生の心境には程遠いものがあった。

かくして同じく「忠諌」の戦ひに一敗地にまみれた、とはいひながらも、禁門の変は、討幕維新の路線に、長州藩を引きづりこむ事となり、討幕維新史上の偉大な前奏曲となったが、二・二六は、昭和維新の悲惨な葬送曲となってしまった感がある。

- ※文献

-

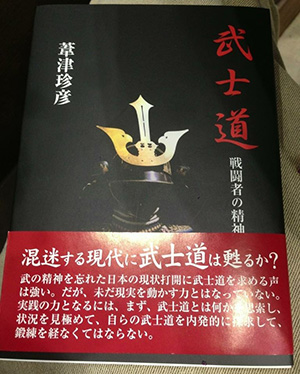

- 「葦津珍彦著 武士道 ~戦闘者の精神~」より

Be the first to comment